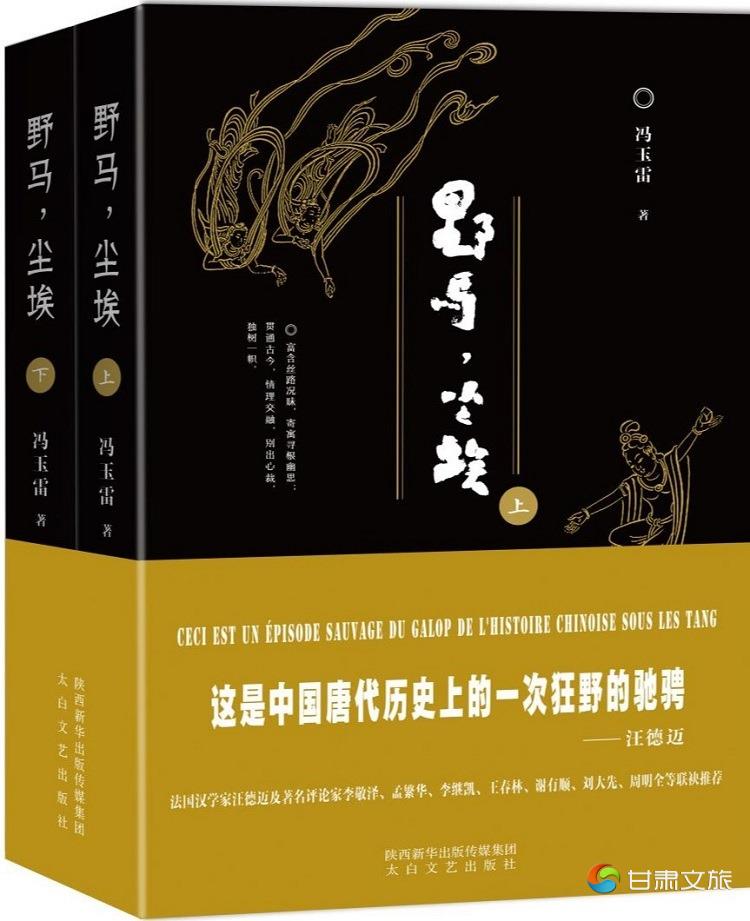

生命的“倏”与“忽”与存在之“思” ——冯玉雷长篇小说《野马,尘埃》读札

作家冯玉雷长篇历史小说《野马,尘埃》这部皇皇百万言巨著的问世,是中国西部文学的重要收获。它不但丰富和拓展了现代西部文学创作的题材视域和表达维度,而且对西部文学历史题材的现代表达提供了可资借鉴的成功范例。小说化解历史文献和学术资源的穿透力、表现手法的纵横捭阖、叙事体例和话语系统等方面的创新实验,从它问世起就具有了文学史的意义。

《野马,尘埃》从敦煌莫高窟藏经洞出土文献出发,以大唐王朝与吐蕃的关系为故事原点,艺术化地建构起了横贯青藏高原、西域、河西走廊、中原大地的自然地理、战争杀伐、宫廷矛盾、民族关系、宗教传播和社会生活的“故事场”,立体多维地呈现了西部多民族融合的历史面影以及各色人物的复杂命运。小说气象磅礴,想象丰富,叙事手法多变,充满了浓郁的玄幻色彩和浪漫主义,又不乏历史真实的书写,“具有 ‘民族志’和 ‘文化史’的价值和特征”(韩高年语),可以说是一部具有历史厚度和文学表现力的魔幻现实主义作品。

小说“故事场”所在的中国西部,在今天中国甚至世界范围,都是一块让人充满遐想的高地。这块高地不仅仅是地理位置上的高远,还是人类文明进化史的高地、中华文明起源的高地之一。西部历来就是多民族共同生活的区域,这里不光是氐、羌、吐蕃、吐谷浑、匈奴、回纥、突厥、乌孙、党项、鲜卑等古老民族的主要聚居地,是中国古代多民族融合的历史舞台,也是世界几大文明交融、碰撞的枢纽。我在《中国西部新文学史》序言中曾这样写到:“西部地处内陆欧亚的东部,从人类的童年开始,就是一块生长英雄和英雄史诗的高地,一块放牧着野心和激情的高地。这里曾是人类文明的交汇地之一,世界几大文明在此留下了碰撞、融汇的历史印记。古丝绸之路既是连接东西方的玉石、丝绸、瓷器、香料、茶叶等的贸易之路,也是古代中国连接欧亚大陆的重要枢纽和通向世界的主要通道。”《野马,尘埃》所展开的宏大叙事就发生在这片广袤的土地上。因为作者冯玉雷对敦煌的历史文化、西部民族史、西域史地有过十多年的专门研究,所以才有可能调动如此丰厚的知识积累,通过小说艺术来实现自己对人类文明的这一特殊历史切面的文学关照,并透过文明的碎片,反映多民族融合的历史和历史变动中各阶层人物的命运。

打破传统小说的结构方式,使小说《野马,尘埃》的叙述具有新鲜感,这是作者有意为之的叙事策略。小说用金、木、水、火、土、八卦、十二星座、十天干、十二地支、四灵(青龙、白虎、朱雀、玄武)以及佛教哲学术语如色、香、味、触等作为“部”、“卷”名称,这也就是通常意义上的“章”和“节”(比如“白金部”、“青木部”,“乾卷”、“坤卷”等)。宏大叙事在神秘氛围中拉开,这一神秘色彩最早出现在“白金部 《宁布桑瓦》”篇,“倏”也就是尚修罗的降生,异象丛生,先是“露出半截尖角”,然后是“天灵盖、额头、耳朵、眉毛、眼睛——他的眼睛黑又亮,如同两粒珍珠,又像秋天的青海湖光泽闪耀”,最大的异象是他没有发出第一声啼哭,却不停息地叙述,用吐蕃语、印度语、唐语、突厥语、龟兹语、吐谷浑语、新罗语等几十种语言叙述,叙述内容涉及吐蕃历史、部落纷争、往来和亲和吐蕃各地的兵员部署,以及唐朝和吐谷浑等几十个部落的情况,而且这一叙述是“现场直播”,像野火般迅速蔓延到吐蕃以外的地方。被记录的叙述内容就是《宁布桑瓦》,从此被当作“玄秘之物”。“倏”(尚修罗)降生时的异象,与西部英雄史诗《格萨尔》、《玛纳斯》中主人公出生时异象丛生的母题吻合。相传英雄格萨尔出生时,天际祥云弥漫,霞光万道,彩虹盖住了正在雅碧江畔牧场上的格萨尔母亲。英雄玛纳斯出世:“一只手掌握有血块儿另一只手紧攥着肥油在他掌心的凸起处‘玛纳斯’字样的印痕历历在目,十分鲜明当婴儿尝到第一口黄油便开始张嘴哇哇叫嚷响亮的声音直冲云霄天空骤变,冰雹突降森林中的飞禽走兽,受到惊吓四处逃窜”…… 类似的神授、异象等灵异事件,在《野马,尘埃》中比比皆是。西部文学中的人物或者史诗英雄身上的超自然现象和神性色彩,与西部的自然环境、弥漫在西部旷野中的“万物有灵”等自然崇拜、驳杂的宗教信仰等密切相关,因为“人神相遇和人神同一的体验和认知,表现在不同的宗教形式中”(《中国西部新文学史》P27),存在于西部自然中。这为文学叙事预设了无限的想象空间和“穿越”表达的可能。

法国汉学家汪德迈说《野马,尘埃》是“中国唐代历史上的一次狂野的驰骋”。阅读《野马,尘埃》这部作品,无处不在的神秘色彩,充满奇诡的想象和隐喻,人物命运的跌宕和多舛,存在与毁灭的无常,有时让阅读者陷入一种对生命对存在的彻骨的虚幻感。从书名“野马,尘埃”到作为人质的“倏”(吐蕃贵族尚修罗)和“忽”(后突厥王子磨延泣),贯穿了自由奔放的生命本然,以及生命存在的无常和短促,这是一个存在和虚无的命题,困惑了人类几千年。帝王将相的雄心野心蔓延,如狂奔不羁的“野马”,呈现着人生辉煌的模样,但也是“倏”和“忽”,因为“倏”和“忽”是生命的常态。任何生命的存在对于浩渺的大自然来说都是“倏”和“忽”(极快的、迅速、突然),所有的辉煌、荣耀与渺小一样都只是“倏”和“忽”,即使如“野马”般强劲的生命,最终都是“尘埃”,这是生命存在的本质。给宏大叙事下的故事主人公赋予“倏”和“忽”这样的名字,具有特殊的寓意,它揭示了生命的转瞬消逝和存在的虚无,这是对自然生命与人的存在的大悲悯。正如子在川上曰:“逝者如斯夫”,又如宋代方岳在《杂兴》一诗中写的“百年一瞬息,万事皆尘埃”。

正因为作家冯玉雷胸怀大悲悯和人文情怀,所以对翻滚的历史风云的叙述,时而高亢豪放,时而悲戚、温润、低徊,深切表达了对人的命运的关怀。西部多民族融汇的历史过程,从来不是单一线条的、平和宁静的,始终贯穿着腥风血雨、惊心动魄的变动和人性的碾压,走马灯般上演的部族故事和民族融合,也只是中华民族史上的“倏”和“忽”。历史的辉煌与生命的丰盈,因为“倏”和“忽”而充满着浓郁的悲剧色彩。这个时候,我理解了作家多次不厌其烦地用一句话“插播”大将军郭子仪生子、生女的真实用意:即使生命的存在是“倏”和“忽”,生命之河也在不声不息中永远流淌。开元六年十月,郭子仪与王翠翠在华州西马村成婚,次日,郭子仪赴任,王翠翠留守郭母祠堂。开元九年十二月,郭子仪长子郭曜在西马村出生(只一句);开元十一年六月,郭子仪次子郭旰在西马村出生(只一句);开元十二年十二月,郭子仪三子郭晞在西马村出生(只一句);开元十四年六月,郭子仪长女郭梅在西马村出生(只一句);开元十六年正月,郭子仪四子郭昢在西马村出生(只一句);开元十八年三月,郭子仪次女郭兰在西马村出生(只一句);开元十九年七月,郭子仪护送有身孕之回纥女到西马村,王翠翠亲自操办纳妾之礼。十一月,回纥女生郭子仪第五子郭晤(只此两句); 开元二十年十二月,郭子仪三女郭竹在西马村出生(只一句);开元二十二年二月,郭子仪六子郭暧在西马村出生(只一句);开元二十五年三月,郭子仪遣使护送回纥女返乡,在西马村生第七子郭曙。四月,回纥女病逝(只此两句)……之后的四女郭菊、五女郭凤、六女郭鹂、七女郭鹃、八子郭映、八女郭雁的出生,和以上表达一致,都是刀光剑影的历史叙述中的一句话“插播”,颇具昭示意味。作为平定安史之乱的一代名将,郭子仪的出场在很长一段时间都是以这种延续生命方式亮相。

为了强调小说历史叙述的真实性,叙事时间的表达在《野马,尘埃》中被赋予了特殊意味,类似志书一样对时间详尽到年和月,就像以上列举的郭子仪生子、生女的“插播”,都是标记历史真实的叙述策略。正如海德格尔在《存在与时间》中说的,时间是探究存在的地平线,“存在”在时间的地平线上才显现出来,才凸显出来。作为小说家的冯玉雷显然深谙此理。在“黑水部 流沙战纪(吐蕃书)”中,从“壹卷 虎年记事”到“壹拾陆卷 蛇年记事”,每一卷都由初春、仲春、初夏、仲夏、暮夏、初秋、仲秋、暮秋、初冬、仲冬、暮冬这些季节词汇来统领故事的叙述,实际上这也是对历史的四季、生命的四季的记录和表达。四季的轮回往复,也是生命的轮回,还是回到了“倏”和“忽”。 尽管我的思考和理解还是浅显的,但对生命的“倏”与“忽”的存在之“思”,成为伴随阅读最强烈的感受。同时,我还有一种感觉,《野马,尘埃》的出现,对于中国当代文学评论界在阅读上具有一定的挑战性,这种挑战既是文本复杂的历史、民族、地理等语汇构筑的神秘语境以及连珠炮般密集的信息量和知识呈现带给阅读者的阻滞与压力,也是文本承载的历史叙述与文学虚构的丰富细节描写、灵异事件的密布、神秘主义色彩的贯穿等,带给阅读者的穿越感和时空切换的眩晕感。之所以这样说,主要是因为当下的评论界,对于西部的历史文化、民族宗教的融合、西部的自然,具有一定的陌生感。就西部而言,对于层层累积的西部多民族历史文化的人类学、历史学、民族学、敦煌学等专业研究成就斐然,有的已经成为世界显学,比如敦煌学、藏学、西夏学等,但调动一切学术积累、融会多学科知识资源,用文学手段表现西部历史文化尤其是多民族历史文化丰厚的内涵,却是远远不够的。因此,《野马,尘埃》的问世,既是对西部文学的贡献,也是对多学科学术成果的文学化传播,对于丰富阅读者的民族历史文化等人文素养具有重要的意义。

马永强

文学博士,读者出版集团党委委员、董事、总编辑,甘肃省文艺评论家协会主席。

>>我要举报